身近な人が亡くなったあと、部屋の片づけを進めようとすると「遺品整理」と「特殊清掃」のどちらに依頼すべきか分からず悩む方は少なくありません。遺品整理は思い出の品を整理する作業であり、特殊清掃は臭いや汚れなどを専門的に取り除く作業です。状況によって必要な対応は大きく変わります。

この記事では、遺品整理と特殊清掃の違いから、依頼するタイミングや費用の目安、信頼できる業者を選ぶポイントまで分かりやすく解説します。どちらを頼むべきか判断できるようになれば、心の負担を減らしながら部屋を安心できる状態に戻すことができます。

それぞれの作業内容や進め方を理解しておくことで、無理のないかたちで整理を進められます。今まさに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

特殊清掃と遺品整理の違いとは?

遺品整理と特殊清掃は、どちらも亡くなった方の住まいを整えるために行われますが、目的や作業内容は大きく異なります。遺品整理は、思い出の品や生活用品を仕分けし、遺族が心を整えるための整理作業にあたります。一方、特殊清掃は事件・事故・孤独死などの現場を原状回復させるための専門的な清掃で、強い臭いや汚染が残る場合に必要となります。

どちらを依頼するべきかを判断するためには、部屋の状態や目的をしっかり把握することが大切です。

遺品整理の目的と作業内容

遺品整理は、故人が残した品物を一つひとつ仕分け、残すものと処分するものを整理していく作業です。家族が思い出を振り返りながら形見を選ぶことで、心の整理にもつながります。主な作業内容は、家具や衣類の片づけ、貴重品の探索、買取やリサイクル、不要品の搬出などです。

整理が終わったあとには、簡単な清掃を行い、次の入居や売却の準備を進めることもあります。遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍する業者なら、マナーや法令を守った対応をしてくれるため、安心して任せられます。

特殊清掃が必要になる状況とは

特殊清掃が必要になるのは、通常の清掃では対処できない汚染や臭いが発生している場合です。たとえば、孤独死や事件・事故の現場では、発見までに時間が経過していることが多く、体液や血液が床や壁に染み込み、強い臭気が残ってしまいます。こうした状況では、一般的な清掃道具では除去が難しく、専用の薬剤や防護装備を使って安全に処理を行う必要があります。

さらに、臭いの除去だけでなく、害虫の駆除や空気中の菌・ウイルスを除菌する工程も欠かせません。作業後にはオゾン脱臭機などを使い、臭いの原因物質を分解して再発を防ぎます。建物の状態によっては、床材や壁紙を交換して原状回復を行うこともあります。

このように、特殊清掃は見た目をきれいにするだけではなく、衛生面と安全性を取り戻すための専門的な作業です。作業を誤ると健康被害を招くおそれもあるため、資格と経験を持つ専門業者に依頼することが何よりも重要です。

どちらを先に行うべきか?正しい順番を解説

遺品整理と特殊清掃のどちらを先に行うべきかは、部屋の状態と臭いの強さによって判断します。

もし、室内に強い臭いが残っていたり、体液が床や壁に染みついているような状況であれば、まずは特殊清掃を行って衛生環境を整えることが最優先です。清掃を終えてから遺品整理を行えば、感染リスクを避けながら安全に作業を進めることができます。

一方、室内が比較的きれいで、臭いや汚れがほとんどない場合は、遺品整理を先に進めても問題ありません。中には、同じ業者が特殊清掃と遺品整理の両方を一括で請け負うケースもあり、連携が取れているため効率よく作業を進められます。

判断が難しいときは、業者に現場を確認してもらい、適切な順番を提案してもらうと安心です。間違った順序で進めてしまうと、臭いの再発や再清掃の手間が発生する可能性もあるため、最初の判断を慎重に行うことが大切です。

それぞれに必要な資格や専門技術の違い

遺品整理と特殊清掃は似たように見えても、必要な知識や技術には大きな違いがあります。

遺品整理では、思い出の品を大切に扱うための配慮やマナー、そして法令に沿った廃棄・リサイクルの知識が求められます。代表的な資格は「遺品整理士」で、遺族への対応方法や法律知識、遺品の取り扱いマナーなどを習得している証です。

一方、特殊清掃は「事件現場特殊清掃士」などの専門資格を持つ作業員が行うことが多く、感染防止や消臭技術、危険物の扱い方などの高度なスキルが必要です。使用する薬剤は強力なため、正しい知識がないと人体への影響や二次汚染のリスクが生じることもあります。

信頼できる業者を見極めるには、資格の有無だけでなく、実績や使用機材、作業手順を丁寧に説明できるかも確認ポイントです。資格と経験の両方を持つ業者に依頼することで、安心して作業を任せることができます。

遺品整理・特殊清掃を依頼するタイミング

遺品整理や特殊清掃を行う最適な時期は、人それぞれの気持ちや状況によって異なります。焦って始めてしまうと、大切な品を誤って手放してしまうこともあるため、心の整理がついてから進めることが大切です。

一方で、臭いや汚れが強い場合や、建物の損傷が進んでいる場合は、できるだけ早く専門業者へ相談することをおすすめします。精神的な負担と衛生面のリスク、その両方を考えて判断することがポイントです。

遺品整理を始める最適な時期

遺品整理は、四十九日や法要、相続の手続きが落ち着いた頃に始める人が多い傾向にあります。気持ちが整ってから作業に向き合うことで、冷静に判断でき、思い出の品を大切に残せます。

ただし、賃貸住宅などで退去期限が迫っている場合は、期限に合わせてスケジュールを立てる必要があります。その際は、業者と相談しながら無理のない日程を組むと良いでしょう。

また、体力的・精神的に負担が大きいと感じた場合は、家族や専門業者にサポートを依頼することも大切です。

特殊清掃が必要になるサイン

特殊清掃が必要なケースは、見た目だけでは判断しづらいこともあります。強い臭いが続く、虫が発生している、壁や床に変色が見られる場合は、内部まで汚染が広がっている可能性があります。

こうした状態を放置すると、建物の傷みが進み、修復費用が高額になることもあります。早めに専門業者へ相談し、現地確認をしてもらうことで、被害の拡大を防げます。目に見える汚れがなくても違和感を感じたときは、早めの対応が安心です。

両方の作業が必要な場合の進め方

遺品整理と特殊清掃の両方が必要な場合は、まず特殊清掃から行うのが基本です。清掃によって臭いや汚れを除去し、衛生的な環境を整えたうえで遺品整理を進めると、安全かつ効率的に作業を進められます。

また、最近では両方の作業を一括で行える業者も増えています。作業内容の重複を避けられるため、費用や時間の節約にもつながります。

依頼前に「どこまで対応してもらえるか」「作業の流れはどうなるか」を確認しておくことで、安心して任せられるでしょう。

特殊清掃と遺品整理の費用相場と内訳

遺品整理や特殊清掃の費用は、部屋の広さや作業内容、汚れの度合いによって大きく変わります。事前に相場を知っておくことで、見積もりの妥当性を判断しやすくなり、費用トラブルを防ぐことができます。ここでは、それぞれの費用の目安や内訳、無理なく費用を抑えるためのコツを紹介します。

遺品整理の料金目安と費用の仕組み

遺品整理の費用は、部屋の間取りと荷物の量によって決まります。一般的な目安は、1Kで3万円〜7万円前後、2LDKで10万円〜20万円ほどです。料金には、仕分け・搬出・処分費のほか、簡易清掃や人件費などが含まれます。

買取やリサイクル対応をしている業者であれば、家具や家電などを査定してもらい、買取分を差し引いてもらうことで実質負担を軽くできます。

また、作業場所が高層階でエレベーターがない場合や、トラックの駐車が難しい立地では、追加料金がかかることもあります。見積もりの段階で細かい条件を確認しておくと安心です。

特殊清掃の費用を左右する要因

特殊清掃は、清掃の範囲や作業の難易度によって費用が大きく異なります。基本的な清掃のみであれば3万円前後ですが、体液や臭いが床や壁に染みついている場合、脱臭や消毒、床材の張り替えなどを行うため10万円〜50万円ほどになることもあります。

費用を左右する主な要素には、臭いの強さ、作業日数、使用する薬剤や機材の種類などがあります。さらに、遺体の発見までの期間が長いほど作業が複雑になり、料金も上がる傾向にあります。

現地の状況を確認しないままの見積もりでは正確な金額が出せないため、信頼できる業者に現場調査を依頼することが大切です。

費用を抑えるためのコツと注意点

費用を少しでも抑えるには、複数の業者に見積もりを取り、作業内容や料金を比較することが効果的です。金額の安さだけでなく、説明の丁寧さや作業範囲の明確さも確認しておきましょう。

また、遺品整理と特殊清掃を同時に依頼すると、交通費や人件費をまとめて削減できる場合があります。作業内容をまとめて依頼できる業者を選ぶと、全体のコストを抑えやすくなります。

さらに、自治体の助成制度や火災保険などで費用の一部が補助されるケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。無理に安さを求めず、丁寧な作業をしてくれる業者を選ぶことが、結果的に満足度の高い依頼につながります。

業者選びで失敗しないためのポイント

遺品整理や特殊清掃を安心して任せるためには、業者選びがとても重要です。価格の安さだけで判断してしまうと、作業の質が低かったり、追加費用が発生したりすることもあります。信頼できる業者を見極めるには、資格や許可の有無、対応の丁寧さ、口コミなどを複合的に確認することが大切です。ここでは、依頼前にチェックしておきたいポイントを紹介します。

資格・許可・加盟団体を確認する

信頼できる業者を選ぶうえで、資格や許可の有無は大きな判断材料になります。遺品整理では「遺品整理士」、特殊清掃では「事件現場特殊清掃士」などの資格を持っていると、専門的な知識と倫理観を持って対応している証拠です。

また、廃棄物処理業の許可を取得している業者であれば、法令に沿って適切に処分を行うため安心です。これらの情報はホームページや見積書に記載されていることが多いので、必ず確認しましょう。資格や許可が明確な業者ほど、信頼性が高いといえます。

見積もりや説明が丁寧な業者を選ぶ

見積もりの段階でどれだけ丁寧に説明してくれるかは、業者の誠実さを判断するうえで大切なポイントです。作業内容や料金の根拠をしっかり説明し、追加費用の条件を明確にしてくれる業者は信頼できます。

一方で、現地確認をせずに金額を提示したり、契約を急かしたりするような業者は注意が必要です。説明が分かりやすく、質問にも丁寧に答えてくれるところを選ぶことで、安心して任せることができます。見積もり時の対応は、その後の作業品質にもつながります。

口コミ・実績・対応スピードを比較する

口コミや実績を確認することで、業者の対応力や信頼度を見極めやすくなります。特に「スタッフの対応が丁寧」「作業後の説明がわかりやすい」といった具体的な評価がある業者は安心です。

地域密着型の業者は、対応スピードが早く、急な相談にも柔軟に応じてくれることが多いです。実績や施工事例が公開されているかどうかも、判断材料のひとつになります。

焦らずに複数の業者を比較して、自分が納得できる対応をしてくれるところを選ぶことが、トラブルを防ぐ一番の近道です。

遺品整理・特殊清掃の流れと注意点

初めて依頼する人にとって、作業の流れが分からないままでは不安を感じるものです。全体の手順を理解しておけば、スケジュールを立てやすくなり、作業当日に慌てることもありません。ここでは、依頼から完了までの一般的な流れと、注意しておきたいポイントを紹介します。

依頼から作業完了までの流れ

依頼の流れは、業者によって多少異なりますが、基本的には以下のように進みます。

- ① 業者への問い合わせと相談

- ② 現地確認と見積もり内容の説明

- ③ 契約・作業日の確定

- ④ 作業当日:仕分け・搬出・清掃・脱臭

- ⑤ 作業完了後の確認と支払い

見積もりは必ず現地で行い、作業内容や料金を詳しく説明してもらいましょう。立ち会いが難しい場合でも、事前に残してほしい品を伝えておくと安心です。

また、作業前後に写真を撮って報告してくれる業者を選ぶと、状況を把握しやすく、後から確認もスムーズです。

作業前に準備しておくべきこと

スムーズな作業のためには、依頼前の準備も大切です。まず、形見や重要書類など、残したい品を事前に確認しておきましょう。通帳や印鑑などの貴重品は自分で保管しておくと安心です。

当日は作業員が安全に動けるよう、通路を確保しておくと効率が上がります。作業時間の目安を聞いておくと、他の予定と重ならずに進められます。

また、家族と話し合いながら進めることで、後から「やっぱり残したかった」といった後悔を防ぐことができます。

トラブルを防ぐための確認ポイント

依頼前には、契約内容や見積もりの詳細をしっかり確認しておくことが重要です。追加費用が発生する条件やキャンセル時の対応などは、書面で明記してもらいましょう。

清掃後に臭いが残っている場合は、再消臭を無料で行ってくれる業者もあります。保証制度の有無を確認しておくと、作業後も安心です。

また、作業完了後に必ず現場を確認し、仕上がりに納得してから支払いを行うことがポイントです。丁寧な対応をしてくれる業者ほど、最終チェックにも時間をかけてくれます。

作業後に考えたい心のケアと行政サポート

遺品整理や特殊清掃を終えたあと、ようやく一段落したと思っても、心にぽっかりと穴があいたような感覚になることがあります。身近な人を亡くしたあとに行う整理は、ただの片づけではなく、心の整理そのものでもあります。

無理に気持ちを切り替えようとせず、自分のペースで少しずつ前へ進むことが大切です。ここでは、作業後の心のケアと、利用できる行政・保険のサポートについて紹介します。

遺族が感じやすいストレスと向き合い方

遺品整理を終えたあと、「これでよかったのだろうか」と自分を責めてしまう人もいます。しかし、どんな形であっても、故人を思いながら整理した時間は大切なものです。後悔や悲しみを抱えるのは自然なことなので、無理に抑えようとする必要はありません。

気持ちがつらいときは、信頼できる家族や友人に話を聞いてもらうだけでも心が軽くなります。最近では、自治体や地域の支援センターなどで遺族向けの相談窓口が設けられている場合もあります。1人で抱え込まず、気持ちを共有する場を持つことが回復への第一歩です。

自治体や保険で受けられるサポート制度

自治体の中には、特殊清掃や遺品整理にかかる費用を一部補助してくれる制度を設けているところもあります。生活保護世帯や高齢者世帯など、条件を満たす場合に限られますが、申請すれば費用負担を軽減できることがあります。役所や地域包括支援センターに問い合わせてみると良いでしょう。

また、火災保険や家財保険に「原状回復費用特約」が付帯している場合、特殊清掃費用が補償されるケースもあります。加入している保険の契約内容を確認しておくと、思わぬ支援を受けられるかもしれません。

制度や補償を上手に活用することで、金銭的な不安を少しでも減らし、安心して次の生活に向かう準備ができます。

特殊清掃と遺品整理の現場での違いが分かる実例

遺品整理と特殊清掃は似ているようで、対応の範囲や必要となる作業内容が異なる場面があります。ここでは、遺品整理だけでは対応が難しかった例や、特殊清掃が必要になったケースを紹介します。どこで判断が分かれやすいか、実際の対応例から理解しやすくなります。

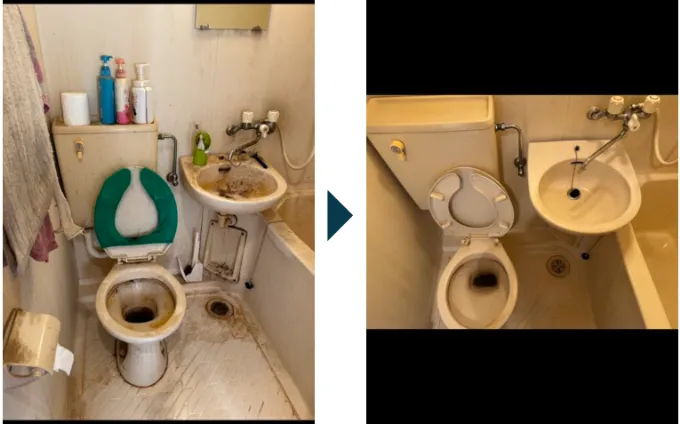

特殊清掃が必要になった現場の例

この事例では、遺品整理だけでは対応できない状態があり、特殊清掃のニーズが高い現場でした。遺品整理で仕分けや搬出を行いつつ、においや汚れが強く、通常の掃除では落ちにくい部分が多数ありました。こうしたケースでは、遺品整理の前後に特殊清掃を同時に依頼することで、時間と体力の負担を減らしつつ、清潔な状態まで整えることができます。状況を専門スタッフに見てもらうことが選択肢として大きな助けになります。

| 間取り | 戸建住宅 |

|---|---|

| 作業人数 | 8名 |

| 作業時間 | 7〜8時間 |

| 料金(参考) | 特殊清掃含めて600,000円前後 |

| ポイント | 清掃範囲が広いケースでは遺品整理だけで対応しにくい |

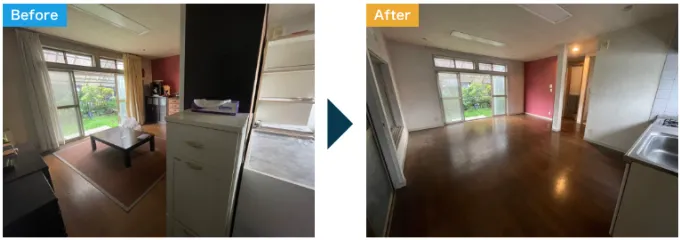

遺品整理と特殊清掃を一緒に相談した現場

こちらのケースは、遺品整理の段階で一部に強い汚れやにおいが確認され、清掃と整理を同時に進めた例です。遺品整理の仕分け・搬出だけではにおいや衛生面の改善が不十分になる可能性があり、初期段階から特殊清掃の対応を含めて相談しました。このように最初の現地確認で清掃が必要か判断しておくと、作業全体の段取りがスムーズになります。

| 間取り | マンション3LDK |

|---|---|

| 作業人数 | 7名 |

| 作業時間 | 6時間 |

| 料金(参考) | 特殊清掃込みで450,000円〜 |

| ポイント | 清掃のニーズが高い場合は同時相談が安心 |

荷物量が多く判断に迷いやすい遺品整理の例

ただの遺品整理でも、荷物量が多い現場では分別や搬出だけで体力・時間が大きく必要になります。この3LDKの現場では、探索・仕分けの基準を先に決めることが大きな助けになりました。特殊清掃のような作業範囲とは違いますが、遺品整理の段階で優先順位を決める習慣は、清掃が必要か判断するタイミングにも役立ちます。判断に迷うときは、専門の相談窓口で確認する選択肢を持つと負担が軽くなりやすいです。

| 間取り | 3LDK |

|---|---|

| 作業人数 | 7名 |

| 作業時間 | 5〜6時間 |

| 料金(参考) | 500,000円前後 |

| ポイント | 仕分け基準を決めることで清掃判断も進めやすくなる |

まとめ

遺品整理と特殊清掃は、どちらも故人の部屋を整える大切な作業ですが、目的や工程は異なります。遺品整理は心の整理、特殊清掃は衛生環境の回復を目的として行われます。

部屋の状態を正しく見極め、必要に応じて順番を決めて依頼することで、費用や手間を抑えられます。業者を選ぶ際は、資格や説明の丁寧さ、口コミを確認することが信頼につながります。

信頼できる専門業者に任せることで、作業も心の整理も穏やかに進められるはずです。悩んでいる方は、まず相談しやすい業者へ問い合わせてみましょう。安心できるサポートを受けながら、故人への思いを大切にした整理を進めてください。