遺品整理をどのように進めればいいのか、悩んでいる人は多いです。どこから手をつけていいのか分からず、気持ちの整理がつかないまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。

この記事では、遺品整理を自分で行う際の手順やコツ、注意点をわかりやすくまとめています。整理を始めるタイミングやかかる期間、費用の目安も紹介しているので、作業の見通しを立てやすくなります。

自分のペースで故人の思い出を大切にしながら、無理なく整理を進めるためのヒントを知りたい人におすすめの内容です。これから遺品整理を始めようと思っている人は、ぜひ参考にしてください。

目次

遺品整理のやり方を始める前に知っておきたいこと

遺品整理を始める前に意識したいのは、作業の準備だけでなく「心の整え方」です。思い出の品を手に取るたびに感情が揺れ動き、作業の手が止まってしまうことも少なくありません。そうした状況を防ぐためにも、あらかじめ整理の目的と進め方を明確にしておくことが大切です。ここでは、遺品整理を始める前に押さえておきたい3つの大事なポイントを紹介します。

遺品整理を始める最適なタイミングとは

遺品整理を始めるタイミングは、人によって異なります。一般的には四十九日や一周忌の節目をきっかけに行う人が多いですが、心の準備が整う時期はそれぞれ違います。早く片付けたいと思っても、気持ちの整理がつかないまま進めると後悔することもあります。

仕事や家庭の状況、家の管理なども考慮し、自分たちにとって無理のない時期を選びましょう。家族で話し合い、故人への思いを共有しながら進めると、自然な形で作業に向き合えます。焦らず、自分のペースで進めることが結果的に最善の方法となります。

遺品整理にかかる期間と費用の目安

遺品整理にかかる期間は、部屋の広さや遺品の量、作業を行う人数によって大きく変わります。1R・1Kほどの部屋なら1〜2日程度、一軒家の場合は1〜3週間かかることもあります。特に仕事や家事と両立して進める場合は、余裕を持ったスケジュールが必要です。

費用面では、自治体の粗大ごみ処分費、家電リサイクル料、レンタカーやごみ袋の費用などが発生します。地域によっては無料回収や助成制度を利用できるケースもあるため、事前確認がおすすめです。こうした目安を把握しておくことで、無理のない計画を立てやすくなります。

事前に準備しておくべき心構えと持ち物

遺品整理では、心の準備と道具の準備がどちらも重要です。作業を始める前に「今日はここまで」と目標を決めることで、気持ちの負担を軽減できます。作業中に悲しみが込み上げることは自然なことなので、休憩を取りながら少しずつ進めましょう。

用意しておくと便利なものは、軍手やマスク、ゴミ袋、ダンボール、マジックペンなどの基本的なアイテムです。さらに、貴重品を入れるポーチや写真を保管する箱を用意しておくと安心です。整理しながら気持ちを整え、作業が故人との時間を振り返る機会にもなるよう意識しましょう。

自分でできる遺品整理のやり方と手順

遺品整理を自分で行うときは、焦らず段階を踏むことが大切です。いきなりすべてを片付けようとすると心身ともに負担がかかり、途中で手が止まってしまうこともあります。計画的に進めることで、気持ちの整理をつけながら効率よく進行できます。以下の4つの手順を押さえると、スムーズに作業が進みやすくなります。

- 全体のスケジュールを立てる

- 仕分けルールを決める

- 不要品の処分方法を選ぶ

- 整理後の清掃や片付けを行う

この流れを意識することで、後戻りのない整理ができ、心にも区切りをつけやすくなります。

1. 全体のスケジュールを立てる

最初に行うべきは、全体像の把握とスケジュールの設定です。部屋の数や遺品の量を確認し、どの順番で進めるかを決めましょう。作業を行う日をカレンダーに書き込み、家族や協力者と共有しておくと混乱を防げます。

一日ですべてを終わらせようとせず、余裕をもって進めることが大切です。疲れた状態で作業を続けると誤って大切なものを捨ててしまうリスクもあります。スケジュールには「休憩日」を設け、体力と心のリズムを保ちながら進めましょう。ゆっくりでも着実に進めることで、結果的に整理が早く終わるケースも多いです。

2. 仕分けルールを決める

仕分けのルールをあらかじめ決めておくと、作業がスムーズになります。感情に左右されず整理を進めるには、「残す」「譲る」「売る」「捨てる」の4分類が基本です。判断が難しいものは「保留」にして、後で改めて確認するのも良い方法です。

たとえば、衣類や日用品などは他の家族に譲ったり、リサイクルに出したりできます。写真や手紙など思い出の品は、気持ちの整理がつくまで取っておきましょう。判断の基準を家族で共有することで、後から「どうして捨てたのか」といった誤解を防げます。整理は「誰のために」「どんな目的で」行うのかを意識すると、迷いが減ります。

3. 不要品の処分方法を選ぶ

不要品をどう処分するかを早めに決めておくと、作業の流れが途切れにくくなります。地域によってごみの分別や収集ルールが異なるため、自治体のサイトや窓口で確認しましょう。粗大ごみやリサイクル品は、予約制の場合もあります。

リサイクルショップやフリマアプリを活用すれば、再利用できる品を次に活かすこともできます。思い出が詰まった品を処分するのがつらいときは、お焚き上げや供養サービスを利用するのもおすすめです。

「ただ捨てる」のではなく「感謝を込めて手放す」ことを意識することで、心にも整理がつきやすくなります。

4. 整理後の清掃や片付けを行う

遺品整理がひと段落したら、部屋の掃除や片付けを行いましょう。掃除を通じて故人が過ごした空間を整えることは、感謝の気持ちを形にする時間でもあります。

ホコリがたまりやすい家具の裏や押し入れ、台所などから取りかかると効率的です。清掃中に写真や思い出の品を見つけた場合は、無理に判断せず後日見直しても構いません。

家を今後どうするか(相続・売却・リフォームなど)を考えている場合も、このタイミングで清掃しておくと次のステップに進みやすくなります。

遺品整理をスムーズに進めるコツ

遺品整理をスムーズに進めるには、家族との協力と心の余裕が欠かせません。気持ちの整理と作業の効率化を両立させることで、無理なく最後まで進められます。

- 家族や親族と事前にルールを決める

- 感情的にならない工夫をする

- 作業環境を整えて効率を上げる

焦らず落ち着いて進めることが、心と体の負担を軽くする一番の方法です。

家族・親族とトラブルにならないための話し合い

遺品整理は、家族間で意見が分かれやすい作業です。「どの品を残すか」「誰が持つか」をめぐって感情的な対立が起きることもあります。こうしたトラブルを防ぐには、作業を始める前の話し合いが大切です。

代表者を決めて意見をまとめ、すべての家族に共有しておくと混乱が起きにくくなります。判断が難しいものは無理に決めず、一時的に保留にするのも有効です。必要であれば、第三者や専門業者に相談して意見をもらうのも良い方法です。

話し合いの目的は「全員が納得して前に進むこと」。お互いを尊重しながら協力する姿勢が、最も円満な整理を実現します。

感情面で疲れないための工夫

遺品整理をしていると、懐かしい品に触れて気持ちが揺れ動くことがあります。悲しみや寂しさを我慢せず、自然な感情として受け入れることが大切です。無理をして作業を続けると、途中で気持ちが折れてしまうこともあります。

疲れたときは一旦手を止めて深呼吸し、好きな飲み物を飲んで気持ちを落ち着かせましょう。作業の合間に写真を撮って記録を残すと、進捗が見えてモチベーションが上がります。

故人への感謝の気持ちを忘れずに、穏やかな気持ちで作業を進めることが、心の整理にもつながります。

作業効率を上げるための準備とツール

効率よく進めるには、環境を整えることが大切です。作業前に通路や出入り口を確保し、使う道具を一箇所にまとめておくと動きやすくなります。

準備しておきたい道具は、軍手・マスク・ごみ袋・ダンボール・マジックペン・掃除道具など。特にマスクや手袋は、ホコリやカビ対策として欠かせません。

また、仕分け用の箱を複数用意して「残す・譲る・捨てる」を分けておくと、分類の手間が減ります。作業環境を整えることで、時間のロスを防ぎ、集中して整理を進めることができます。

遺品整理で注意すべきトラブルと対処法

遺品整理は思い出と向き合う大切な時間ですが、相続や財産管理などのトラブルが発生することもあります。特に貴重品や重要書類の取り扱いは慎重さが求められます。ここでは、よくあるトラブルとその対処法を紹介します。事前に知っておくことで、後悔や揉め事を防ぎ、安心して整理を進めることができます。

相続や財産に関するトラブルを避けるポイント

遺品整理の際に注意が必要なのが、財産に関するトラブルです。預金通帳や土地の権利書、貴金属などを処分してしまうと、相続の手続きが複雑化する恐れがあります。財産に関係する書類や貴重品を見つけた場合は、すぐに家族全員で共有し、勝手に判断せずに保管しておくことが重要です。

相続人全員の合意を得てから整理を進めることで、後のトラブルを未然に防げます。また、遺産分割や名義変更など不明点がある場合は、弁護士や行政書士など専門家への相談がおすすめです。小さな不安を放置せず、早めに確認することが円満な解決につながります。

個人情報や貴重品の管理方法

遺品の中には、クレジットカード・保険証券・印鑑・通帳など、個人情報を含む重要なものが多くあります。これらを誤って廃棄すると、個人情報が悪用される危険もあります。

整理の際は、カード類や通帳はひとまとめにして一時保管し、後から不要なものを破棄しましょう。シュレッダーやハサミで細かく裁断する、または専門の破棄サービスを利用するのも有効です。

現金や貴金属などは一時的に鍵のかかる場所に保管し、家族全員で確認することが大切です。大切な情報を丁寧に扱うことが、安心して整理を進めるための第一歩となります。

遺品の処分で違反にならないための注意点

遺品を処分する際には、法律や地域のルールに従う必要があります。テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの家電リサイクル法対象品は、一般ごみとして出すことができません。販売店や自治体の回収サービスを利用し、適切に処分しましょう。

パソコンやスマートフォンも個人情報が残っているため、専門業者にデータ消去を依頼するのが安全です。また、仏壇や人形など供養が必要な品は、神社や寺院に相談することで丁寧に手放せます。

法やマナーを守り、環境にも配慮した形で整理を行うことで、心もすっきりと整います。

行政・専門業者を活用する選択肢

自分たちだけで遺品整理を進めるのが難しいときは、行政サービスや専門業者を頼るのも賢い選択です。無理をして体調を崩したり、感情的に追い詰められたりする前に、サポートを取り入れましょう。正しく利用すれば、時間と体力の両面で大きな助けになります。

自治体や地域の支援サービスを利用する方法

多くの自治体では、遺族の負担を軽減するための支援制度を設けています。粗大ごみの特別回収やリサイクル相談窓口、地域ボランティアによる片付け支援など、無料または低料金で利用できるサービスもあります。

利用方法は、役所の環境課や福祉課に問い合わせると詳しく案内してもらえます。特に高齢者世帯や遠方の遺族が整理を行う場合、こうした支援は大きな助けになります。公的なサポートを上手に活用し、無理のない整理を心がけましょう。

遺品整理業者に依頼するメリットとデメリット

遺品整理業者に依頼すると、分別から処分、清掃までを一括で任せられます。短期間で整理を終えられるため、仕事が忙しい人や遠方に住む遺族にも適しています。また、遺品整理士などの資格を持つスタッフが在籍している業者なら、丁寧で安心感のある対応が期待できます。

一方で、費用は数万円〜数十万円と決して安くはありません。悪質な業者に依頼すると追加料金を請求されるケースもあります。見積もりの段階で作業内容と費用の詳細を必ず確認し、口コミや実績をチェックして信頼できる業者を選びましょう。誠実な業者に任せることで、気持ちに余裕を持って整理を進められます。

信頼できる遺品整理業者を選ぶポイント

信頼できる業者を選ぶには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

- 遺品整理士などの資格を持つスタッフが在籍しているか

- 見積もりや料金体系が明確で、追加費用が発生しないか

- 口コミや評判で評価が安定しているか

複数の業者に見積もりを依頼し、料金や対応を比較することが重要です。安さだけで決めず、誠実で柔軟に対応してくれる業者を選びましょう。整理を任せる相手が信頼できれば、心の負担も大きく減り、安心して故人と向き合う時間が持てます。

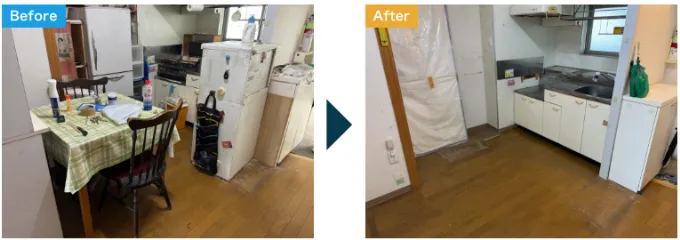

遺品整理のエンドロールの遺品整理事例

親の遺品が捨てられないときは、気持ちの整理だけでなく「どこで判断を区切るか」も大切になります。実際の現場でも、探索の優先順位や仕分け基準を先に決めることで、迷いが減って進めやすくなるケースが多いです。

ここでは弊社エンドロールの対応例をもとに、判断のヒントになりやすいポイントを紹介します。ご家族だけで抱え込みそうな場面では、早めに相談する選択肢も持っておくと安心です。

2DK+物置・探索の優先順位が判断の助けになった例

2DKに加えて物置も対象になると、荷物量だけでなく探索範囲も広がり、判断が止まりやすくなります。この現場では、写真や手紙などの思い出の品と重要書類を優先して探索する方針を先に共有し、そのうえで仕分けを進めました。探している物が見つかると気持ちが少し落ち着き、手放す判断もしやすくなることがあります。迷いが強い場合ほど、最初に「何を残すか」「何を探すか」を言葉にしておくと、途中で疲れにくくなります。

| 間取り | 2DK+物置 |

|---|---|

| 作業人数 | 4名 |

| 作業時間 | 約4時間 |

| 料金(参考) | 220,000円前後 |

| 判断のヒント | 探索の優先順位を先に決めると迷いが減りやすい |

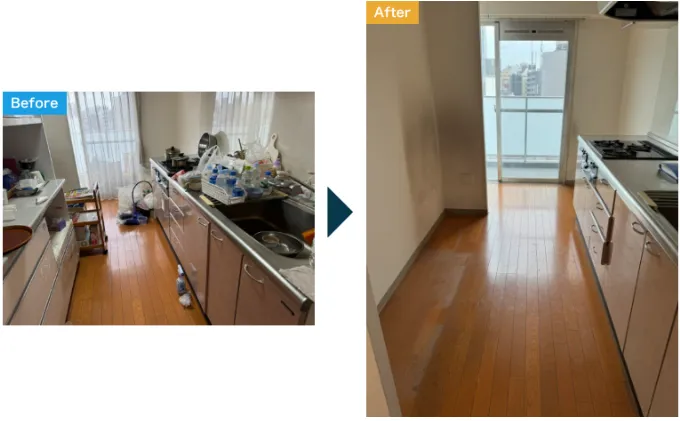

ワンルーム・少量でも探索と仕分けの順番が重要だった例

単身向けのワンルームは一見すると短時間で終わりそうに見えますが、収納の奥や家具の隙間に書類や小物が紛れやすく、探索の順番を決めないと手が止まりがちです。この現場では、残したい物の基準を先に決めたうえで、探索する場所の順番を整理して進めました。気持ちが追いつかないときは、すべてを一気に片付けようとせず、探索と仕分けを分けて考えるだけでも負担が軽くなります。迷いが続く場合は、判断の基準づくりから一緒に進める方法もあります。

| 間取り | ワンルーム・単身 |

|---|---|

| 作業人数 | 3名 |

| 作業時間 | 約2〜3時間 |

| 料金(参考) | 150,000円前後 |

| 判断のヒント | 探索する場所の順番を決めると進めやすい |

分別が増えやすい現場・仕分け基準がないと疲れやすい例

生活ゴミが混ざる傾向のある現場では、分別や袋詰めの手間が増え、体力も気力も消耗しやすくなります。このケースでは、作業の途中で判断がぶれないように、分別ルールと「迷う物の保留」の扱いを決めて進めました。捨てられない気持ちが強いときほど、分別の細かさが負担になることがあります。負担が大きくなりそうなら、無理に抱え込まず、必要な範囲だけでも相談できると安心につながります。

| 間取り | 2LDK+ゴミ傾向あり |

|---|---|

| 作業人数 | 5名 |

| 作業時間 | 6時間 |

| 料金(参考) | 要見積もり |

| 判断のヒント | 分別ルールと保留の扱いを先に決めると疲れにくい |

まとめ:無理のない方法で故人と向き合おう

遺品整理は、故人との思い出を整理しながら、これからの生活を整える大切なプロセスです。焦らず、一つひとつの作業を丁寧に行うことで、心の中にも穏やかな区切りが生まれます。

自分のペースで進めることが最も大切であり、困ったときは家族や行政、専門業者の手を借りるのも立派な選択です。無理をせず、支え合いながら進めることで、作業はより温かいものになります。

遺品整理は「終わり」ではなく、「新しい一歩」を踏み出すための時間です。故人への感謝を胸に、前向きな気持ちで日々を過ごしていきましょう。